Die Stadt Poznań hatte die gute Idee, über Internet alte „Adreßbücher“

zur Verfügung zu stellen

(1), denen ich einige interessante Informationen entnehmen

konnte, zumal es sich bei dem ab 1872 dort eingetragenen Isaac

Kämpfer

(2) sehr wahrscheinlich um Georgs Vater handelt. Beim Studium dieser

Posener Adressbücher (PAB) bemerkte ich auch die wechselnde Schreibweise

des Nachnamens – Kempfer (PAB 1862), Kämpfer (PAB 1879,

1885), Kaempfer (PAB 1876, 1886ssq.) – und nicht zuletzt die

erstaunliche Verwandlung des Vornamens meines Ururgroßvaters Cohn

in John (PAB 1872), der ich auf einer späteren – im Zuge des

Naziterrors gefälschten – Urkunde noch einmal begegnen sollte.

Ich möchte nun die Erkenntnisse zusammenfassen, die ich durch das

Studium dieser wichtigen Dokumente gewinnen konnte: Die von der Stadt

Poznań digitalisierten und im Internet abrufbaren Adressbücher umfassen

die Zeit von 1835 bis 1917, wobei bis zum Jahrgang 1872 nur drei

Ausgaben verfügbar sind (1835, 1844, 1862). Vorab jedoch die beiden mir

zu Anfang dieser Recherche bekannten Zweige der Posener Kaempfers, ohne welche die nachstehenden

Ausführungen schwer verständlich wären. Prof. Raymond Kaempfer aus

Jerusalem war so freundlich, mir die ihn betreffende Posener

Familiensequenz mitzuteilen

(3):

Kaempfer, Getreidehändler („Pan Pariscu“), ? – ?

Paul Kaempfer, Kaufmann, 1840 – 1919

Dr. Felix Kaempfer, Rechtsanwalt, 1869 – 1920 (Berlin), 2 Brüder

(Gunther und Otto)

Heinz Kaempfer 1904 – 1986 (Den Haag, Vater von Raymond)

Und hier meine eigene, aus Gerhard Petzolds "Kaempfer-Story"

(GPK) (4) hervorgehende und ebenfalls auf den Raum Posen beschränkte

Sequenz:

A—Adolf Phillip Kaempfer, „Fuhrknecht, später Tuch- und Spezereiwaren“

1744 (Pommern) – 1817

(5).

1779 Übertritt zum Judentum und Heirat in Posen mit Sarah Wendel

(1756–1801)

(6)

B—Jacob Kaempfer, „Tuch- und Seidenhändler“, 1786 (Wreschen

)

(

7) – 184?

1816 – Heirat in Posen mit Henriette Loewe (1787-1841), 1 Sohn:

C.—Cohn (auch „John“) Kaempfer, Schneidermeister, 1820 (Wreschen) – 1902

1846 – Heirat in Wreschen mit Emilie Lachmann (1820 – 1886), 6 Söhne, 1

Tochter

D—

Dr.

David Kaempfer, Physiker und Unternehmer, 1859 – 1940 (Braunschweig,

mein Urgroßvater)

(8)

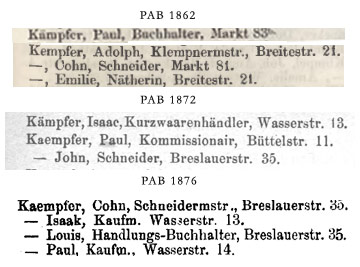

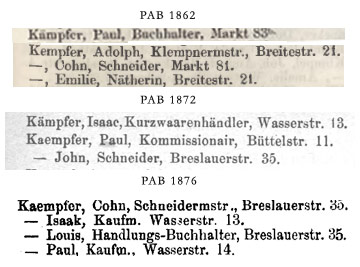

Und nun zu den Posener Adressbüchern: Dem unvollständigen Register von

1835, in welchem die Bürger der Stadt noch nach Ämtern und Berufen

eingetragen wurden, habe ich bislang keine relevanten Informationen

entnehmen können. Auch die folgende Ausgabe (1844) gibt wenig her. Erst

im dritten der verfügbaren Adressbücher haben wir gleich zwei Treffer:

[1862]

Kämpfer, Paul, Buchhalter, Markt 83b (Raymonds

Urgroßvater)

Kempfer, Cohn, Schneider, Markt 81 (mein Ururgroßvater)

Nach weiteren 10 Jahren Unterbrechung ist die Reihe bis 1917 relativ

vollständig:

[1872]

Kämpfer,

Isaac, Kurzwarenhändler, Wasserstr. 13 (höchstwahrscheinlich Georgs

Vater)

Kaempfer, Paul, Kommissionär, Büttelstr. 11

Kaempfer, John[!], Schneider, Breslauer Str. 35

[1876]

Kaempfer, Isaak, Kaufmann, Wasserstr. 13

Kaempfer, Paul, Kaufmann, Wasserstr. 14

Kaempfer, Cohn, Schneidermeister, Breslauer Str. 35

Kaempfer, Louis, Handlungs-Kaufmann, Breslauer Str. 35

Man sieht hier, dass die Orthographie der Namen und

teilweise auch der Vornamen schwankt. Die schon hervorgehobene

„Cohn-John-Variation“ wird noch zu erörtern sein. Was die Adressen

betrifft, ist zu bemerken, dass die Büttelstraße (Paul, 1872) parallel

zur Wasserstraße (Paul, 1876) verläuft und die dazwischen liegenden

Wohnhäuser Ausgänge nach beiden Seiten haben mussten. Breslauer, Büttel-

und Wasserstraße führen außerdem alle drei zum zentralen Alten Markt, wo

die Kaempfers zeitweise ihre Läden und Geschäfte hatten. In der

Breslauer Straße 35 ist spätestens seit 1876 neben Cohn ein gewisser

Louis als Kaufmann gemeldet, in dem ich einen der 6 Söhne des

Schneidermeisters vermute. Ab 1879 geben die Adressbücher dann auch

Auskunft über die Etagen (Parterre [pt.] bzw. 1.[I.] oder

2. [II.] Stock) und über die private (w.) oder

geschäftliche (GL.) Nutzung der Adresse: Über den „Klempner“

Adolph Kempfer (1862) habe ich keine Informationen. Allerdings könnte

die im gleichen Jahr und unter gleicher Adresse angeführte Näherin Cohns

Frau Emilie geb. Lachmann sein. Dann wäre zu ergründen, warum die

Eheleute unterschiedliche Adressen angeben und Emilie sowie Adolph in

der Breitestr. 21 gemeldet sind. Der Markt 81 könnte das Atelier des

Schneiders sein.

[1879]

Kämpfer, Jacob

(12), Kaufmann, Kurzw., Wasserstr. 13 GL. pt., w. I.

Kämpfer, Paul, Kaufmann, Getreide, Wasserstr. 14 I.

Kämpfer, Jacob, Kaufmann, Breslauer Str. 35 II.

Kämpfer, Cohn, Schneidermeister, Breslauer Str. 35 II.

Kämpfer, Louis, Kaufmann, Leinen u. Wäsche,w. Breslauer Str.

35 II. – GL. Markt 4

[1885]

Kämpfer, Isac [!], Pfandleih-Anst.,

Wasserstr. 12 pt.

Kämpfer, Paul, Kaufmann, Wasserstr. 13 I.

Kämpfer, Jacob, Weißwarengeschäft, GL. Alter Markt 1

Seitenhaus pt., w. Alter Markt 86 II.

Kämpfer, Louis, Kaufmann, GL.

Alter Markt 91 pt., w. Alter Markt 92 I.

1885 existiert die Cohnsche Wohnung in der Breslauer Straße 35 (2.

Etage) nicht mehr und, obwohl er laut GPK erst 1902 in Posen aus dem

Leben schied, verschwindet Cohn nun endgültig aus dem Adressbuch der

Stadt. Möglich ist, dass eine schwere Krankheit seiner schon 1886

ebenfalls in Posen gestorbenen Frau Emilie einen Umzug nötig gemacht

hat. Aber wohin? Vielleicht zurück nach Wreschen? – Seit 1879 war neben

Louis auch Jacob, höchstwahrscheinlich ein weiterer Sohn, in der

Cohnschen Wohnung als Kaufmann gemeldet. Beide wohnten und betrieben

ihre Geschäfte spätestens ab 1884/5 am Posener Markt, der nun „Alter

Markt“ genannt wird. – Wichtig sind ebenfalls die Kaempferschen Umzüge

in der Wasserstraße (Nr. 12, 13 und 14): Zwischen 1872 und 79 war Isaak

(1879 fälschlich „Jacob“) in der Nr. 13 gemeldet, wo er im Parterre mit

„Kurzwaren“ (Accessoires für Näh- und Schneiderarbeiten) handelte und im

1. Stock seine Wohnung hatte. Spätestens ab 1884/5 zog er dann in die

Nr. 12, wo er nun im Erdgeschoss als Pfandleiher seinen Unterhalt

verdiente und auch noch 1917 dort als „Hausbesitzer“ gemeldet war. Es

könnte gut sein, dass eine Heirat und die Geburt seines mutmaßlichen

Sohnes Georg ihn am 29. 12. 1883 zu diesem Umzug veranlasst hat.

Interessant ist dabei auch, dass nun Paul Isaaks ehemalige Wohnung im 1.

Stock der Nr. 13 bezogen hat. Warum hat er sich dort einquartiert? In

welcher verwandtschaftlichen Beziehung standen die beiden Familienväter

zueinander? Unter diesen Umständen ist es höchst unwahrscheinlich, dass

sie nur einfache Namensvetter gewesen sind. Aber zurück zu den

Adressbüchern:

[1886]

Kaempfer, Jacob, Wäschehandlung, [w.] Bismarckstr. 7,

GL. Alter Markt 1

Kaempfer, Isaak, Pfandleih-Anstalt, Wasserstr. 12

Kaempfer, Paul, Getreide- und

Kommissions-Geschäft, Wasserstr. 13 I.

Kaempfer, Louis, Weißwarenhandlung, Alter Markt 98/96 I.

[1891]

Kämpfer [sic], Jacob, Wäsche-Fabrik u. Leinen-Lager, [w.]

Alt. Markt 88 II. GL.< Alt. Markt 4

Kaempfer, Isaak, Pfandleih-Anstalt, Wasserstr. 12 I.

Kaempfer, Paul, Kommissionär, Sapiehaplatz 3 II.

Kaempfer, Louis, Weißwaren-Handlung, [w.] St.-Martinstr. 26

pt. GL. Alt. Markt 44

[1894]

Kaempfer, Isaak, Pfandleih-Anstalt, Eigenth.,Wasserstr. 12 I.

Kaempfer, Saul [!], Getreide-Kommissions-Geschäft, Sapiehaplatz 3

II.

Kaempfer, Louis, Kaufmann u. Eigentümer, St.-Martinstr. 33 I.

[1899]

Kaempfer, Isaak, Pfandleihanstalt, Wasserstr. 12 I.

Kaempfer, Paul, Kaufmann, Wronkerplatz 3 I.

Kaempfer, Felix, Dr., Rechtsanwalt, Kanonenplatz 8 II.

Bureau: Friedrichstr. 33

Neben „Cohn-John“ gibt es also auch noch eine „Paul-Saul-Variation“, da

wir davon ausgehen können, dass es sich bei „Saul“ um den in der 1894er

Ausgabe ausnahmsweise fehlenden Paul handelt. – Zu bemerken ist auch das

Verschwinden der beiden mutmaßlichen Cohn-Söhne Jacob (1891/94) und

Louis (1894/99) aus den Posener Verzeichnissen. Letzteren meine ich dann

in den Berliner Adressbüchern (BAB)

(9) aufgespürt zu haben. Und Jacob könnte in der Tat nach Amerika

ausgewandert sein.

1891 hat Paul die Wasserstraße verlassen, um sich

zuerst am Sapiehaplatz („Saul“) und angrenzenden Wronkerplatz

niederzulassen. Von 1901 bis 1917 wohnt er dann in der St.

Adalbertsstraße 31 II. vielleicht sogar bis zu seinem Tod, am 10.

Mai 1919. Sein Sohn Felix wechselt mehrmals die Privatadresse, seine

Kanzlei befindet sich jedoch bis 1917 in der Friedrichstraße. Bald

darauf, ob nun nach Ableben des Vaters oder in den Wirren der Polnischen

Freiheitskämpfe nach dem Ersten Weltkrieg, zieht er, wie sein Enkel

Raymond berichtet, mit seiner Familie und dem Sohn Heinz nach Berlin, wo

er schon am 4. Dezember 1920 stirbt.

Hier noch die Kaempfers in den PAB der Jahre 1901-1917:

Eine

Ottilie Kaempfer war um 1900 in der Pankower Allee 40,

Berlin-Reinickendorf als Näherin gemeldet (siehe

BAB 1899). Es ist gut möglich, dass es sich um dieselbe Person

handelt, die 1910 (wieder?) in Posen wohnte. Zu „Generalleutnant“

Max,

der wohl im Zuge des 1. Weltkriegs nach Posen gekommen oder

zurückgekehrt ist, habe ich keine Informationen.

______________________________

Posen, Alter Markt, wahrscheinlich zu Anfang des 20. Jahrhunderts

(Himmel von mir ersetzt)

(1) Unter folgender Adresse abrufbar:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=addressbuch